呼吸の苦しさは、お腹の悲鳴?

フレンチブルドッグのBAOSと消化器疾患の画期的新発見

プロローグ:これは、ただの「いびき」の話ではない

フレンチブルドッグの愛らしい「ブヒブヒ」「ガーガー」という呼吸音や、眠っている時の大きないびき。多くの飼い主様にとって、それは愛犬の個性であり、チャームポイントの一つかもしれません。しかし、その音の裏に、愛犬からの静かな、しかし切実なSOSが隠されているとしたらどうでしょうか?

近年、フレンチブルドッグのような鼻の短い犬種(短頭種)が抱える健康問題への関心が高まっています。特に、呼吸のしづらさを特徴とする短頭種気道閉塞症候群(Brachycephalic Airway Obstructive Syndrome, BAOS)は、彼らの生活の質(QOL)を著しく低下させる深刻な状態です。しかし、BAOSの影響は呼吸器だけに留まらないことが、最新の研究で明らかになってきました。

本記事では、2025年に発表された画期的な学術論文 Bottero E, et al. Animals 2025, 15, 2137 を基に、BAOSを持つフレンチブルドッグの呼吸器症状と消化器疾患との間に存在する、これまで考えられていた以上に深く、そして驚くべき関連性に解説します。この研究は、BAOSの犬が示す「吐き戻し」や「嘔吐」といった消化器症状が、単なる食べ過ぎや体質の問題ではなく、呼吸器の構造的異常と密接に連動した病的なサインであることを科学的に証明しました。

この記事の目的

飼い主様へ:愛犬が発する重要な健康のサインを見逃さず、適切なタイミングで獣医療に繋げるための、具体的で分かりやすい知識を提供します。

この記事を読み終える頃には、以下の点が明確になっているはずです。

- BAOSと消化器症状が、なぜ、どのように関連しているのか。

- 飼い主として、日々どのようなサインに注意を払うべきか。

- 愛犬のケアのために、どのような新しい視点を持つべきか。

【飼い主様向け】愛犬のサインを見逃さないで!BAOSと消化器症状のチェックリスト

このセクションでは、専門的な言葉をできるだけ使わずに、愛犬の健康状態をチェックするためのポイントを解説します。日々の暮らしの中で「うちの子、これって普通なのかな?」と感じることがあれば、ぜひ参考にしてください。

短頭種気道閉塞症候群(BAOS)とは?

フレンチブルドッグやパグ、シーズーなどの鼻が短い犬種は、そのユニークな顔立ちゆえに、生まれつき空気の通り道(気道)が狭くなりがちです。この構造的な問題によって引き起こされる様々な呼吸器系の症状を、まとめて「短頭種気道閉塞症候群(BAOS)」と呼びます。

具体的には、以下のような特徴が空気の流れを妨げます。

- 狭い鼻の穴:空気の入り口が狭い。

- 長すぎる軟口蓋:喉の奥にあるフタ(軟口蓋)が長すぎて、気管の入り口を塞いでしまう。

- 分厚い舌:口の中が舌でいっぱいになり、気道を圧迫する。

- 細い気管:空気の通り道であるパイプ自体が細い。

これらの要因が重なることで、フレンチブルドッグは常に「ストローで呼吸している」ような苦しさを感じている可能性があります。以下のようなサインは、BAOSの典型的な症状です。

呼吸のサイン

✓ 静かにしている時でも「フガフガ」「ガーガー」といった呼吸音がする

✓ 睡眠中に大きないびきをかく、または時々呼吸が止まる(睡眠時無呼吸)

✓ 少し興奮したり運動したりすると、すぐに息が上がってしまう

✓ 暑い日に特にぐったりしやすく、熱中症のリスクが高い

✓ 散歩や遊びを嫌がるようになった

BAOSの犬によく見られる「お腹のサイン」

呼吸が苦しいことと、お腹の調子に何の関係が?と不思議に思うかもしれません。しかし、今回の論文で調査されたBAOSのフレンチブルドッグ176頭のうち、実に70%近くが何らかの消化器症状を示していました。

なぜなら、無理に息を吸おうとすることで胸の中の圧力が異常に低くなり、胃の内容物が食道に逆流しやすくなるためです。この慢性的な刺激が、様々な消化器トラブルを引き起こします。特に注意したい「お腹のサイン」は以下の通りです。

データ出典: Bottero E, et al. Animals 2025

- 吐き戻し(吐出):食後しばらくして、ケポッと未消化のフードをそのままの形で吐き出す行為です。嘔吐と違い、お腹が収縮するような苦しそうな素振りはあまり見られません。論文では、46.6%の犬で確認されました。

- 嘔吐:「オエッ」という吐き気を伴い、胃液や消化がある程度進んだフードを吐き出します。吐き戻しよりも強い不快感を伴います。論文では12.5%で確認されました。

- よだれが多い(流涎):常に口の周りが濡れていたり、よだれを垂らしたりします。これは、食道の不快感や吐き気が原因である可能性があります。論文では11.9%で確認されました。

- 下痢:直接的な関連は複雑ですが、論文では18.7%の犬で報告されており、慢性的な消化管の炎症が関わっている可能性が考えられます。

これらの症状は、単に「食いしん坊だから」「早食いだから」と片付けられがちですが、実はBAOSという根本的な問題が引き起こしている重要なサインかもしれないのです。

我が子の症状をチェックしてみよう

以下のリストを使って、愛犬の普段の様子を振り返ってみましょう。もし頻繁に見られる項目があれば、それは獣医師に相談する価値のある情報です。

-

吐き戻し(未消化のフードを吐く)

頻度: 全くない / 月に1回未満 / 週に1回程度 / ほぼ毎日 -

嘔吐(胃液や消化されたフードを吐く)

頻度: 全くない / 月に1回未満 / 週に1回程度 / ほぼ毎日 -

よだれが多い

頻度: 全くない / たまにある / いつも口元が濡れている -

いびきや呼吸音

状態: 静か / たまに聞こえる / いつも聞こえる / 非常に大きい -

運動や興奮後の呼吸

状態: 変化なし / 少し息が荒くなる / すぐに座り込む / 舌が紫色になることがある

飼い主様へのお願い

これらのサインは、愛犬が「苦しいよ」と伝えているメッセージかも知れません。一つでも気になる症状が、特に「週に1回」以上の頻度で見られる場合は、決して「この子の個性だから」と自己判断せず、ぜひ一度、獣医師に相談してみてください。その際、スマートフォンの動画で症状の様子を記録しておくと、より正確な診断の助けになります。

【研究の核心】論文が暴いた呼吸と消化器の驚くべき真実

このセクションでは、論文が明らかにした、科学的データに基づく衝撃的な事実を、飼い主様にも分かりやすく解説します。これらの発見は、フレンチブルドッグの健康管理に対する私たちの理解を根本から変える力を持っています。

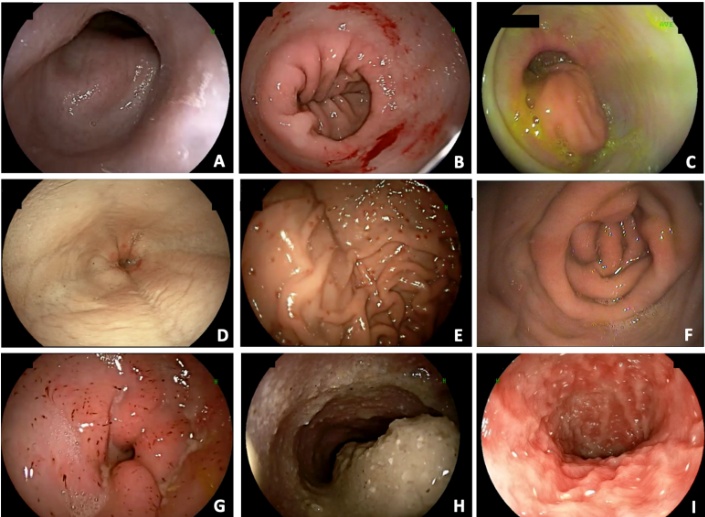

衝撃の事実:BAOSのフレブルは【100%】消化器に異常があった

この研究の最も衝撃的な発見は、これに尽きます。内視鏡検査(胃カメラ)を受けたBAOSのフレンチブルドッグ176頭を調査した結果、例外なく全頭(100%)に、少なくとも1つ以上の消化器系の異常が見つかりました。

これは、たとえ外見上は元気で、吐き戻しなどの明確な症状を示していなくても、BAOSを持つフレンチブルドッグの消化管内部では、静かに問題が進行している可能性が極めて高いことを示唆しています。

具体的にどのような異常が見られたのか、その内訳を見てみましょう。

データ出典: Bottero E, et al. Animals 2025, Table 1

このグラフが示すように、特に高頻度で見られたのは以下の所見です。

- 食道偏位 : 食道がまっすぐではなく、ねじれたりたるんだりしている状態。食べ物の通りを妨げることがあります。

- 遠位食道炎 : 胃に近い部分の食道が、胃酸の逆流によって炎症を起こしている状態。人間の「逆流性食道炎」に似ています。

- 胃の炎症 : 胃の粘膜が赤く腫れたり、ただれたりしている状態。

- 十二指腸の炎症 : 胃のすぐ先にある十二指腸に炎症が見られる状態。

これらの事実は、BAOSによる慢性的な呼吸の頑張りが、いかにお腹の中に負担をかけ、炎症を引き起こしているかを物語っています。

症状と病変はリンクする:消化器症状が重いほど、お腹の中の状態も悪かった

次に研究者たちは、「飼い主様が気づいている症状の重さ」と「内視鏡で見た実際のお腹の中の状態」に関連があるのかを調査しました。その結果、両者には非常に強い関係があることが分かりました。

これは、「吐き戻しが多い」「毎日吐く」といった重い消化器症状は、単なる体質や気のせいではなく、お腹の中で起きている炎症のひどさを反映した、信頼できるサインであることを意味します。

研究では、消化器症状の重さを「軽度」「中等度」「重度」の3段階に分け、それぞれのグループのお腹の中の病変のひどさを点数化して比較しました。

データ出典: Bottero E, et al. Animals 2025, Figure 2

この結果は、飼い主様からの「最近、吐くことが増えたんです」という一言の裏に、お腹の中の状態が悪化している可能性が強く隠れていることを示しています。

新発見:「吐き戻し」の隠れた原因は”喉”にあった?

この研究は、もう一つの重要な発見を報告しています。それは、「喉頭肉芽腫(こうとうにくがしゅ)」という、喉にできる炎症性のコブの存在です。

これは、BAOSによる激しい空気の乱れや、逆流した胃酸による慢性的な刺激が原因で発生すると考えられています。調査対象のフレンチブルドッグのうち、約3頭に1頭(31.8%)でこのコブが見つかりました。これは、これまで考えられていたよりもはるかに多い数字です。

そして最も注目すべきは、この喉のコブの存在と、「吐き戻し」の症状との間に、はっきりとした関連が見られたことです。以下の画像は、正常な喉とコブがある喉を比較したものです。

この発見は、フレンチブルドッグの「吐き戻し」の原因を探る際、食道や胃だけでなく、「喉」の状態も注意深く見る必要がある、という新しい考え方を示しています。

臨床現場のジレンマ:症状がなくても病変は潜んでいる

この研究は、BAOSの管理における大きな課題も明らかにしました。それは、「目に見える症状」と「お腹の中の病気」が必ずしも一致しないという事実です。

例えば、こんなデータが報告されています。

胃酸逆流の典型的な所見である「食道炎」が内視鏡で確認された犬のうち、44.6%は、飼い主さんへの問診では「吐き戻し」の症状がありませんでした。

この「静かな病気」の存在は、いくつかの重要なことを教えてくれます。

- 症状の過小評価:飼い主さんが軽度の吐き戻しを「いつものこと」と思い、獣医師に伝えていない可能性があります。

- 我慢強い性格:同じくらいの病気があっても、症状として表に出すかどうかには個体差が大きいのかもしれません。

- 病気の初期段階:症状が現れる前の、水面下で病気が進行している段階である可能性があります。

飼い主様が知っておくべきこと

この事実は、「今、目に見える症状がないからといって、お腹の中が健康であるとは限らない」という現実を指し示しています。BAOSを持つ愛犬については、症状がなくても、定期的な健康診断を受け、獣医師に普段の様子を詳しく伝えることが非常に大切です。

エピローグ:愛犬の健やかな呼吸と毎日のために

この研究は、フレンチブルドッグという犬種が抱える課題に対し、新たな理解と希望の光を投げかけました。愛らしい「ブヒブヒ」音の裏に隠された、呼吸とお腹の複雑な関係。その仕組みの一端が解明された今、飼い主様が愛犬のためにできることは、これまで以上に多くなりました。

本研究が示した3つの核心

最後に、この記事で解説してきた重要なポイントを3つにまとめます。

- BAOSは「呼吸とお腹」両方の問題である:

BAOSは、もはや単なる呼吸の問題ではありません。呼吸とお腹が深く繋がった、全体として考えるべき問題です。 - お腹の症状は信頼できるサインである:

吐き戻しや嘔吐といった症状は、お腹の中で進行している病気のひどさを反映する、大切なサインです。 - 症状がなくても安心はできない:

目に見える症状がなくても、お腹の中では問題が静かに進行している可能性があります。予防的な観点からの健康チェックが重要です。

飼い主様へのメッセージ

「いままで病気は無かったけど突然具合が悪くなりました」とご来院になり、病気がかなり進行していることは実はよくあります。「吐き戻しが少し増えた」「いびきが大きくなった」…日々の様子を記録し、不安なことがあれば、どんな些細なことでも獣医師に相談してください。あなたの観察眼と早期の行動が、愛犬の生活の質(QOL)を大きく左右し、健やかな未来を守ることに繋がります。

参考文献:

Bottero, E.; Ruggiero, P.; Falcioni, D.; et al. Clinical Evaluation and Systematic Classification of Endoscopic Gastrointestinal Findings in 176 French Bulldogs with Brachycephalic Airway Obstructive Syndrome. Animals 2025, 15, 2137. 論文詳細

本記事は、上記論文の情報を基に、飼い主様向けに分かりやすく再構成したものです。診断や治療については、必ずかかりつけの獣医師にご相談ください。

最終更新日: 2025-07-21