獣医療におけるメトロニダゾールの使用実態:抗菌薬適正使用への示唆

はじめに:なぜメトロニダゾールが問題なのか?

メトロニダゾールは、犬や猫の消化器疾患、特に下痢の治療に広く使用されている抗菌薬です。しかし、その使用は世界的な課題である薬剤耐性(AMR)のリスクを高めるだけでなく、副作用のリスクも伴います。例えば、犬では標準的な用量でも重篤な神経毒性を引き起こす可能性があり、人では将来的な慢性腸症の発症リスクを高める可能性が示唆されています。多くの獣医療ガイドラインでは、特定の場合を除き、下痢への抗菌薬使用を推奨していません。にもかかわらず、臨床現場では依然として頻繁に処方されています。

この「ガイドライン」と「実際の診療」の間のギャップはなぜ生まれるのでしょうか?最新の研究は、この疑問に答えるため、獣医師がメトロニダゾールを処方する際の「真の理由」を調査しました。本記事では、この論文の結果を基に、獣医療におけるメトロニダゾールの使用実態を分かりやすく解説し、今後の抗菌薬適正使用に向けたヒントを探ります。

調査の概要:獣医師の処方理由を深掘り

この研究は、過去1年間にメトロニダゾールを処方した経験のある138人の獣医師を対象とした後ろ向きコホート研究です。合計で犬285頭、猫47頭の計332症例に関するデータが集められ、どのような疾患に対して、どのような理由でメトロニダゾールが選択されたのかが詳細に分析されました。

調査対象となった獣医師の多くは英国(80%)の一次診療施設(74%)に勤務しており、臨床現場の実態を色濃く反映したデータとなっています。

主な発見:データが語るメトロニダゾール処方の実態

最も多い処方対象:下痢症状への使用

調査の結果、メトロニダゾールが最も多く処方されていたのは、やはり消化器系の症状でした。特に急性下痢(47%)と慢性下痢(24%)が全体の7割以上を占めており、次いでジアルジア症(11%)が続きました。これは、多くの獣医師が下痢に対してメトロニダゾールを第一選択薬の一つとして考えている現状を示しています。

しかし、懸念される点として、これらの症例の多くで十分な診断的検査が行われていない実態が明らかになりました。例えば、急性下痢の症例では75%、慢性下痢でも33%が、原因特定のための感染症検査(糞便検査など)を行わずにメトロニダゾールを処方されていました。これは、経験的治療が優先されていることを示唆しています。

| 疾患 | 症例数 | 感染症検査 未実施の割合 |

|---|---|---|

| 急性下痢 | 156 | 75% |

| 慢性下痢 | 79 | 33% |

| 膵炎 | 16 | 81% |

| 消化管外科手術 | 15 | 80% |

処方の根拠:「抗菌」目的だけではない多様な理由

本研究の最も重要な発見は、獣医師がメトロニダゾールを処方する理由が、単なる「抗菌作用」だけではないという点です。驚くべきことに、42%の症例では、抗菌作用以外の目的のみで処方されていました。さらに、全体の64%の症例で、その理由として「抗炎症作用や免疫調節作用」が挙げられました。

獣医師はメトロニダゾールを、本来の抗菌薬としてだけでなく、抗炎症作用などを期待した「多目的薬」として認識している可能性が示唆されます。

その他にも、「過去の成功体験(19%)」や「飼い主や病院の方針・期待(9%)」といった、科学的根拠以外の要因も処方の判断に影響を与えていることが分かりました。

非抗菌目的での使用が多いケースとは?

メトロニダゾールが「非抗菌目的」で使われる傾向は、特定の条件下でより顕著でした。研究によると、猫よりも犬で、若い動物よりも高齢の動物で、そして専門的な紹介病院よりも地域の一次診療施設で、非抗菌目的の使用が多いことが示されました。

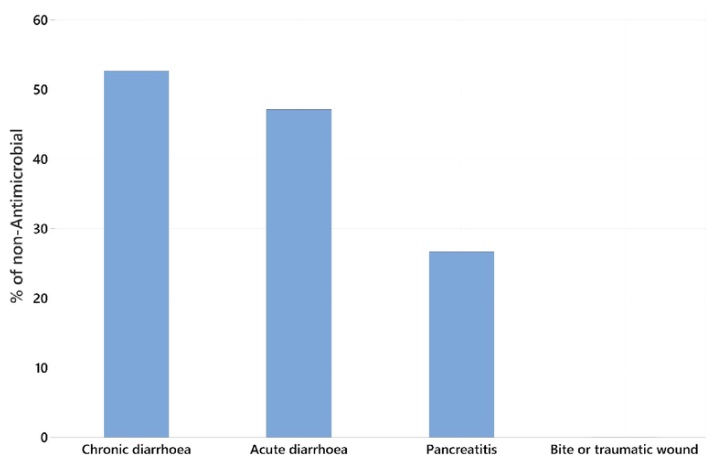

疾患別に見ると、下の図が示すように、特に急性・慢性下痢や膵炎、肝性脳症といった疾患で、非抗菌目的での使用割合が高い傾向にありました。これは、これらの疾患の管理において、獣医師がメトロニダゾールの持つとされる「抗炎症作用」や「腸内環境への作用」に期待を寄せていることを物語っています。

ガイドラインとの乖離と獣医師の認識

「抗炎症作用」への期待とその根拠

なぜ多くの獣医師がメトロニダゾールに「抗炎症作用」を期待するのでしょうか。調査によると、その知識の源は「教育資料(45%)」「チーム内での情報共有(32%)」「専門医への相談(11%)」でした。しかし、論文では、犬や猫におけるメトロニダゾールの抗炎症・免疫調節作用に関する科学的根拠は「せいぜい曖昧(at best, equivocal)」であると指摘しています。

つまり、多くの獣医師が、確固たるエビデンスが不足しているにもかかわらず、過去の教育や慣習に基づいてその効果を信じ、処方を行っているという実態が浮き彫りになりました。さらに、こうした獣医師は、ドキシサイクリンやアジスロマイシンなど、他の抗菌薬も同様に抗炎症目的で使用している傾向がありました。

治療効果の認識:効果はあっても理由は別?

興味深いことに、メトロニダゾールを投与された動物の88%が「改善した」と報告されており、その改善率は抗菌目的で使われた場合と非抗菌目的で使われた場合で有意な差はありませんでした。

しかし、治療が成功した理由を尋ねると、獣医師は、非抗菌目的で使用した場合の方が、その改善が「メトロニダゾールのおかげ」だと考える割合が有意に低い(78% vs 94%)ことが分かりました。これは、獣医師自身もその非抗菌作用の効果にどこか懐疑的でありながら、「他に選択肢がない」「念のため」といった理由で処方している複雑な心理を反映しているのかもしれません。

考察と今後の展望:抗菌薬適正使用(スチュワードシップ)への提言

本研究は、獣医師がメトロニダゾールを、現行のガイドラインに反して、その非抗菌作用を期待して頻繁に使用しているという重要な事実を明らかにしました。この行動の背景には、不確かなエビデンスに基づく「抗炎症作用」への期待や、過去の成功体験への依存があります。

この状況を改善し、抗菌薬の適正使用(アンチマイクロバイアル・スチュワードシップ)を推進するためには、以下のような取り組みが重要であると論文は結論付けています。

- ガイドラインの見直し:単に「下痢に抗菌薬を使うな」と呼びかけるだけでなく、なぜ獣医師がメトロニダゾールを使いたくなるのか、特に「抗炎症作用」という信念に直接対処するような、より具体的なガイダンスが必要です。

- 教育資材の更新:獣医師が知識源としている教育資料を最新のエビデンスに基づいて更新し、メトロニダゾールの非抗菌作用に関する誤解を解く必要があります。

- 代替治療の推進:プロバイオティクスや食事療法、糞便移植など、抗菌薬に頼らない下痢の治療選択肢の有効性を積極的に周知し、獣医師が自信を持って提案できる環境を整えることが求められます。

飼い主の期待も処方に影響を与える一因(9%)であることから、飼い主に対しても抗菌薬の必要性について丁寧に説明し、理解を求めるコミュニケーションが不可欠です。

参考文献

Ng, J., Steffensen, N., Battersby, I., Weese, J. S., Timofte, D., Toutain, P. L., et al. (2025). Understanding the rationale for metronidazole use in dogs and cats. Journal of Small Animal Practice. Published online. DOI: 10.1111/jsap.13910