犬の慢性腸症(CE/CIE):分類と治療法の最新アップデート

目次

はじめに:長引くお腹の不調、もしかして「慢性腸症」?

ワンちゃん、猫ちゃんが3週間以上続く下痢や嘔吐、食欲不振などの消化器症状に悩まされていませんか?動物病院で様々な検査をしても、寄生虫や特定の感染症、内臓の病気など、はっきりとした原因が見つからないことがあります。このような場合、「慢性腸症(Chronic Enteropathy: CE)」または「慢性炎症性腸症(Chronic Inflammatory Enteropathy: CIE)」と診断されることがあります。

この病気は、その診断や治療法が複雑で、飼い主様にとっては非常に悩ましいものです。しかし、近年の獣医学研究の進歩により、慢性腸症の理解は大きく変わり、治療法も進化しています。特に、これまで「抗菌薬」で治療されていた一分野が見直され、「腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)」、いわゆる腸内フローラのバランスを整えることの重要性が注目されるようになりました。

当院ではこのCE/CIEの患者様をよく診ているのですが、この病気は診断プロセスが非っっ常ーーーーーに重要となってきます。しかし、実際その場でその詳細を語り尽くすことは難しいため、今回ここで最新の科学的知見(参考文献[1][2])に基づき、慢性腸症の新しい分類、診断プロセス、そして具体的な治療法について詳細に解説したいと思います。

第1章:慢性腸症(CE/CIE)とは?

1.1 慢性腸症の定義と主な症状

慢性腸症(CE/CIE)は、特定の病気を指す名前ではなく、3週間以上続く、あるいは繰り返す消化器症状を引き起こす様々な病気の総称です。診断は、他の病気の可能性を一つずつ除外していく「除外診断」によって行われます。具体的には、消化管以外の病気(肝臓、膵臓、腎臓など)、寄生虫、特定のウイルスや細菌感染、消化管の腫瘍などが原因でないことを確認した上で、慢性腸症と診断されます。

主な症状は多岐にわたりますが、以下のようなものが一般的です。

- 下痢:軟便から水様便まで様々です。

- 嘔吐:食後すぐ、あるいは空腹時に吐くことがあります。

- 体重減少:食欲があっても痩せてくることがあります。

- 食欲不振または変化

- 腹鳴(お腹がゴロゴロ鳴る)

- 鼓腸(お腹にガスがたまる)

- 腹痛

重症化すると、腸からタンパク質が漏れ出て血液中のアルブミン値が低下する「タンパク漏出性腸症(Protein-Losing Enteropathy: PLE)」という深刻な状態に陥ることもあります。

1.2 発症のメカニズム:遺伝・食事・腸内細菌の複雑な関係

慢性腸症の発症メカニズムは完全には解明されていませんが、現在の主流な考え方は「遺伝的素因を持つ個体において、食事や腸内細菌などの環境要因が引き金となり、免疫系が過剰に反応する」というものです。

これをもう少し詳しく見てみましょう。

- 遺伝的素因:特定の犬種(例:ジャーマン・シェパード、ヨークシャー・テリアなど)で発生しやすい傾向があり、遺伝的なかかりやすさが関係していると考えられています。

- 免疫系の過剰反応:健康な犬であれば問題にならないはずの食べ物(食物抗原)や、腸内にいる細菌に対して、免疫システムが「敵」と誤認し、過剰な攻撃(炎症)を仕掛けてしまいます。

- 腸管バリア機能の破綻:腸の粘膜は、体に必要な栄養を吸収し、有害な物質の侵入を防ぐ「バリア」の役割をしています。しかし、慢性的な炎症によってこのバリアが壊れると、さらに多くの抗原が体内に侵入し、炎症を悪化させる悪循環に陥ります。

- 腸内細菌叢の乱れ(ディスバイオーシス):近年の研究で特に重要視されているのが、腸内細菌のバランスの乱れです。健康な犬の腸内には多様な細菌が共生し、消化を助けたり、免疫を調整したりしています。しかし、慢性腸症の犬では、この細菌の多様性が失われ、特定の悪玉菌が増え、善玉菌が減る「ディスバイオーシス」という状態が観察されています。このバランスの乱れ自体が、炎症を引き起こし、維持する大きな要因であると考えられています。

これらの要因が複雑に絡み合い、慢性的な消化管の炎症を引き起こしているのが、慢性腸症の病態です。

第2章:診断への道のり:段階的アプローチを理解する

2.1 診断の基本フロー

前述の通り、慢性腸症の診断は「除外診断」が基本です。獣医師は、飼い主様からの詳しい問診(症状、食事歴、生活環境など)を元に、以下のようなステップで慎重に診断を進めていきます。

- ステップ1:基本的な検査(ここが最も大事)

糞便検査(寄生虫の有無)、血液検査(全身状態、肝臓や腎臓などの機能評価)、尿検査、腹部超音波検査などを行い、消化器症状を引き起こす可能性のある他の病気を除外します。ここを完全に漏れなく行わないと、結局診断が良くわからなくなります。 - ステップ2:治療的診断(治療への反応を見る)

他の明らかな病気が見つからない場合、治療を試しながらその反応を見る「治療的診断」へと進みます。これは、後述する「食事療法」や「腸内細菌叢を整える治療」を順番に行い、どの治療に反応するかで病気のタイプを分類していく方法です。 - ステップ3:詳細な検査(必要な場合)

治療への反応が乏しい場合や、重症例では、内視鏡を用いて消化管の組織を採取する「生検」を行い、病理組織学的検査で炎症の種類や程度を評価したり、腫瘍などの病変がないかを確認したりします。

2.2 診断カスケード(フローチャート)

最新の研究[1]で提案されている、慢性腸症の診断と治療の進め方をフローチャートで示します。この流れは「診断カスケード」と呼ばれ、段階的に治療法を選択していく様子がわかります。

(下痢、嘔吐、体重減少など)

消化管外疾患、寄生虫、感染症、腫瘍などを除外

加水分解食、新奇タンパク食、高消化性食などを2週間以上試す

(タンパク漏出性腸症の場合は FR-PLE)

プロバイオティクス、プレバイオティクス、糞便移植(FMT)などを試す

消化管生検で炎症を確認後、ステロイドなどの免疫抑制剤を使用

(タンパク漏出性腸症の場合は IR-PLE)

(タンパク漏出性腸症の場合は NR-PLE)

※再度、食事療法の見直しを検討

出典: Dupouy-Manescau, N. et al. (2024) の提案する分類を基に作成[1]。

第3章:分類法の進化:なぜ「抗菌薬反応性腸症」が見直されたのか?

3.1 従来の分類法とその限界

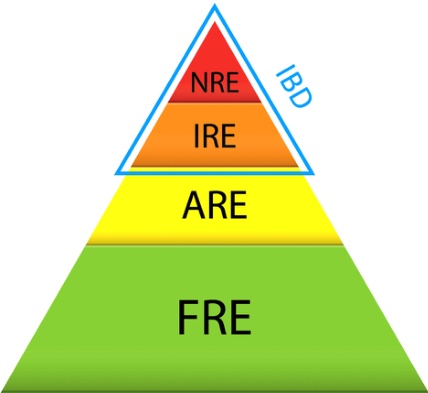

ほんの数年前まで、慢性腸症は治療への反応に基づいて、以下のように分類されていました。

- 食事反応性腸症(FRE):食事の変更で改善するタイプ。

- 抗菌薬反応性腸症(ARE):メトロニダゾールなどの抗菌薬で改善するタイプ。

- 免疫抑制剤反応性腸症(IRE):ステロイドなどの免疫抑制剤で改善するタイプ。

- 無反応性腸症(NRE):上記のいずれの治療にも反応しないタイプ。

図2:従来の分類法。食事療法、抗菌薬、免疫抑制剤の順で治療を試すアプローチが示されている。出典: Dupouy-Manescau, N. et al. (2024) [1]。

この分類法は、獣医師が治療方針を立てる上で非常に役立ってきました。しかし、研究が進むにつれて、いくつかの問題点が明らかになりました。特に大きな問題とされたのが「抗菌薬反応性腸症(ARE)」の扱いです。

抗菌薬(特にメトロニダゾール)は、確かに一部の犬の症状を改善させることがあります。しかし、その使用には以下のような深刻なデメリットがあることがわかってきました。

- 腸内細菌叢への悪影響:抗菌薬は、病気の原因菌だけでなく、腸内にいる有益な細菌まで殺してしまいます。これにより、腸内細菌叢のバランスがさらに悪化(ディスバイオーシスが深刻化)し、治療をやめるとすぐに再発したり、長期的には腸の健康を損なったりする可能性があります。

- 薬剤耐性菌のリスク:抗菌薬の不適切な使用は、薬が効かない「薬剤耐性菌」を生み出す大きな原因となります。これは、その犬だけでなく、他の動物や人間にも広がる可能性のある、公衆衛生上の大きな問題(ワンヘルス問題)です。

これらの理由から、「原因がはっきりしない慢性の下痢に、安易に抗菌薬を使うべきではない」という考え方が世界の獣医療の主流となり、AREという分類自体を見直す必要が出てきたのです。

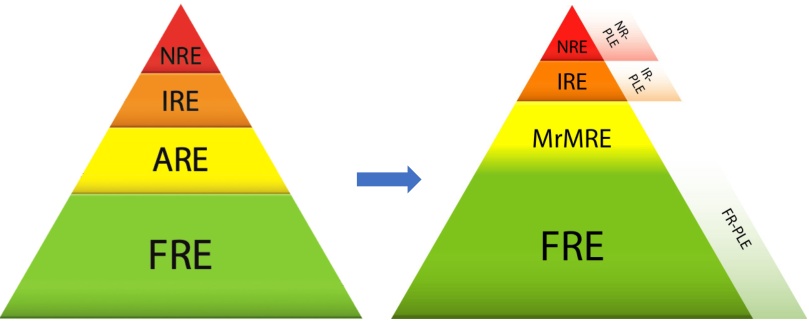

3.2 最新の分類法:腸内細菌叢への着目が鍵

そこで、最新の分類法では、問題の多い「抗菌薬反応性腸症(ARE)」に代わり、「腸内細菌叢改善薬反応性腸症(Microbiota-related Modulation-Responsive Enteropathy: MrMRE)」という新しいカテゴリーが提案されました[1]。

これは、「抗菌薬で無理やり菌を殺す」のではなく、「腸内細菌叢のバランスを健康な状態に整える」ことを目的とした治療に反応するタイプの腸症を指します。具体的な治療法には、プロバイオティクス(善玉菌)、プレバイオティクス(善玉菌のエサ)、シンバイオティクス(両方の組み合わせ)、そして糞便微生物移植(FMT)などが含まれます。

この新しい分類の導入は、慢性腸症の治療における考え方の大きな転換を意味します。つまり、炎症を直接抑えるだけでなく、その根本原因の一つである腸内環境の乱れを正常化することが、治療の重要な柱として位置づけられたのです。

図3:最新の分類法の提案。AREがなくなり、MrMREが導入されている。また、食事療法の重要性が強調されている。出典: Dupouy-Manescau, N. et al. (2024) [1]。

3.3 新旧分類法の比較

従来の分類と最新の分類提案の違いを、表にまとめました。

| 項目 | 従来の分類法 | 最新の分類法(提案) |

|---|---|---|

| 第一選択 | 食事療法(FRE) | 食事療法(FRE) (より重要性が増し、試行回数や種類を増やすことが推奨される) |

| 第二選択 | 抗菌薬療法(ARE) | 腸内細菌叢調整療法(MrMRE) (プロバイオティクス、FMTなど) |

| 第三選択 | 免疫抑制療法(IRE) | 免疫抑制療法(IRE) (FREとMrMREで改善しない場合に検討) |

| 難治性 | 無反応性腸症(NRE) | 無反応性腸症(NRE) (再度、食事療法の見直しが重要視される) |

| 特徴 |

|

|

出典: Dupouy-Manescau, N. et al. (2024) の論文情報を基に作成[1]。

第4章:最新の治療アプローチ

新しい分類法に基づき、現在推奨されている治療アプローチを具体的に見ていきましょう。

4.1 食事療法:治療の礎

食事療法は、すべての慢性腸症治療の基本であり、最も重要なステップです。近年の研究では、これまで治療に反応しないとされてきた「NRE」や、重症な「PLE」と診断された犬の一部でさえ、食事の変更だけで劇的に改善するケースが報告されています[1][2]。

食事療法が効果を発揮する理由は、単にアレルギー反応を避けるだけではありません。食事は腸内細菌叢の構成に最も大きな影響を与える要因であり、適切な食事は腸内環境を整え、炎症を抑える効果も期待できるのです[1]。

主に試される食事には、以下のような種類があります。

- 加水分解タンパク食:タンパク質をアミノ酸レベルまで細かく分解し、免疫系が「食物抗原」として認識しにくくした食事。アレルギー反応のリスクを最小限に抑えることができ、第一選択として広く用いられます[2]。

- 新奇タンパク食:これまで食べたことのないタンパク質源(例:鹿、カンガルー、魚など)を使用した食事。

- 高消化性食:消化しやすく、胃腸への負担が少ないように設計された食事。

- 低脂肪食:特にタンパク漏出性腸症(PLE)や高脂血症を伴う場合に有効なことがあります[1]。

- 食物繊維調整食:水溶性・不溶性の食物繊維を調整し、便の状態を改善したり、腸内細菌のエサ(プレバイオティクス)として機能させたりします。

重要なのは、1種類の食事で諦めないことです。ある食事で効果がなくても、別の種類の食事に変えることで改善することがあります。根気強く、獣医師と相談しながら最適な食事を見つけることが成功の鍵です[2]。

4.2 腸内細菌叢を標的とした治療(MrMRE)

食事療法で十分な改善が見られない場合、次に検討されるのが腸内細菌叢のバランスを整える治療です。これは新しい分類「MrMRE」に対応するアプローチです。

- プロバイオティクス:生きた善玉菌(乳酸菌、ビフィズス菌など)を直接補給し、腸内環境を改善します。複数の菌株が含まれた製品が推奨されることが多いです[1]。

- プレバイオティクス:オリゴ糖や食物繊維など、善玉菌のエサとなる成分を摂取し、腸内で善玉菌が増えるのを助けます。

- シンバイオティクス:プロバイオティクスとプレバイオティクスを組み合わせた製品です。

- 糞便微生物移植(FMT):健康な犬の便を処理し、腸内細菌叢ごと病気の犬の腸内に移植する治療法です。ディスバイオーシスを根本的に改善する可能性があり、難治性の症例で効果が報告されていますが、まだ研究段階の治療法です[1]。

これらの治療は、抗菌薬のように腸内細菌を傷つけることなく、腸本来の力を取り戻すことを目指す、より自然で安全なアプローチと言えます。

4.3 免疫抑制剤による治療(IRE)

食事療法や腸内細菌叢の調整を行っても症状が改善しない、重度の炎症が確認された場合には、免疫抑制剤の使用が検討されます。これは「IRE」に分類される症例たちへの治療です。

主にプレドニゾロンなどのステロイド剤が用いられ、過剰な免疫反応と炎症を強力に抑制します。ステロイドで効果が不十分な場合や、副作用が懸念される場合には、シクロスポリンやクロラムブシルといった他の免疫抑制剤が併用されることもあります[1]。

これらの薬剤は効果が高い一方で、副作用のリスクも伴うため、獣医師による慎重なモニタリングのもとで使用する必要があります。

4.4 治療効果のデータ:食事療法の重要性

食事療法がどれほど重要かを示す、具体的な研究データ[2]を見てみましょう。この研究では、専門病院に紹介された慢性腸症のワンちゃんを対象に、食事変更の効果を調査しました。

図4:未治療の慢性腸症(Naïve-CE)の犬(16頭)において、加水分解食への変更のみを行った場合の便スコアの変化。スコアが低いほど便の状態が良いことを示す。出典: Rodrigues, S.D. et al. (2025) のデータを基に作成[2]。

図5:難治性腸症(NRE)とされた犬(16頭)において、別の食事への変更のみを行った場合のCIBDAI(犬炎症性腸疾患活動指数)スコアの変化。スコアが低いほど症状が軽いことを示す。出典: Rodrigues, S.D. et al. (2025) のデータを基に作成[2]。

図4は、これまで適切な食事療法を受けてこなかった慢性腸症のワンちゃん16頭に、加水分解食への変更だけを行った結果です。治療前は中央値2(非常に柔らかい便)だった便スコアが、治療後には中央値0.5(ほぼ正常)へと劇的に改善しています。

さらに驚くべきは図5の結果です。これは、食事療法や免疫抑制剤など、様々な治療に反応しなかったため「難治性(NRE)」と分類されたワンちゃん16頭に、別の食事(別の加水分解食や手作り食など)への変更だけを試した結果です。治療前は中央値6(中等度の症状)だった臨床スコア(CIBDAI)が、治療後には中央値3(軽微な症状)へと有意に改善しました。

これらのデータは、「食事療法は慢性腸症治療の根幹である」こと、そして「難治性と思われた症例でも、食事を見直す価値が大いにある」ことを明確に示しています。

第5章:ケーススタディから学ぶ

実際の研究[2]から、具体的な症例グループの様子を見てみましょう。

ケース1:初めて加水分解食を試した「未治療の慢性腸症」のワンちゃんたち

背景:専門病院に紹介された81頭の慢性腸症のワンちゃんたち。彼らはそれまで、適切な食事療法(特に加水分解食)を試したことがありませんでした。中には、すでに抗菌薬や免疫抑制剤を投与されているワンちゃんもいました。

介入:全頭に加水分解食(主に大豆ベース)を開始しました。

結果:

- 食事変更が唯一の治療変更だった16頭のうち、14頭(88%)で便の状態が改善しました。

- 他の薬物治療の変更と並行して食事を変更した犬も含めると、全体の95%(81頭中77頭)で便の状態が改善しました。

考察:この結果は、慢性腸症と診断されたら、まず最初に厳密な食事療法を試すことがいかに重要かを示しています。多くのワンちゃんが、食事を変えるだけで症状が良くなる可能性があるのです。

ケース2:治療に反応しないとされた「難治性腸症(NRE)」のワンちゃんたち

背景:様々な治療(食事療法、免疫抑制剤など)に反応せず、「難治性(NRE)」と分類された23頭のワンちゃんたち。

介入:すでに受けている治療(免疫抑制剤など)は継続したまま、食事だけを別の種類に変更しました。具体的には、別のメーカーの加水分解食、手作り食、新奇タンパク食などです。

結果:

- 食事変更が唯一の治療変更だった16頭のうち、11頭(69%)で臨床症状スコア(CIBDAI)が有意に改善しました。

- 改善したワンちゃんの多くは、別の種類の加水分解食に変更されていました。

考察:この結果は、一度「難治性」と診断されても、諦めるべきではないことを教えてくれます。「FRE(食事反応性腸症)」の中には、特定の食事にしか反応しない「気難しい」タイプがいる可能性があります。食事の成分(タンパク源、脂肪、繊維など)のわずかな違いが、腸内環境に影響を与え、結果を左右することがあるのです。根気強く食事の選択肢を探ることが、改善への道を開くかもしれません。

第6章:良くあるQ&A

Q&Aコーナー

Q1. 療法食はどのくらいの期間続ければ効果がわかりますか?

A1. 論文[1]では、最低でも2週間の試用が推奨されています。しかし、完全に効果を判定するには、4週間程度続けることが望ましいとされています[2]。この期間中は、おやつや他の食べ物を一切与えず、処方された食事と水のみにする「厳密な食事制限」が非常に重要です。

Q2. 抗菌薬はもう使わない方が良いのでしょうか?

A2. 慢性腸症の管理において、抗菌薬の役割は見直されています。腸内細菌叢への悪影響や薬剤耐性のリスクから、第一選択として使用されることは推奨されなくなりました[1]。特定の細菌感染が疑われる場合など、獣医師が必要と判断した場合にのみ、慎重に使用されるべきです。慢性の下痢に対して、安易に抗菌薬に頼るべきではない、というのが現在の考え方です。

Q3. プロバイオティクスはどの製品でも良いですか?

A3. プロバイオティクスの効果は、含まれる菌株や菌数によって異なります。研究で犬への有効性が示唆されている製品を選ぶことが望ましいです。例えば、複数の菌株を含む製品(VSL#3など)が研究で使用され、一定の効果が報告されています[1]。どの製品が良いかについては、かかりつけの獣医師にご相談ください。

Q4. 手作り食を試してみたいのですが、注意点はありますか?

A4. 手作り食は、新奇タンパク食として有効な選択肢となり得ます[2]。しかし、栄養バランスが偏らないように注意が必要です。自己流で作ると、必須アミノ酸やビタミン、ミネラルが不足し、長期的に健康を害する可能性があります。手作り食を試す場合は、必ず獣医師や、獣医栄養学の専門家指導のもとで、栄養バランスの取れたレシピを作成してもらうのが理想ですが、日本では動物栄養学の専門家は非常に少ないのが難しいところです。

まとめ

慢性腸症は、飼い主様と愛犬、愛猫にとって、長く困難な闘いになることがあります。しかし、獣医学の進歩により、その理解と治療法は着実に進化しています。

今回の解説で最もお伝えしたいことは、以下の3点です。

- 食事療法の再認識:食事は治療の「土台」です。一度の失敗で諦めず、獣医師と相談しながら様々な選択肢を試すことが、改善への最大の近道です。

- 腸内環境への着目:抗菌薬に頼るのではなく、プロバイオティクスなどを活用して腸内細菌叢のバランスを整えるという新しいアプローチが、安全で効果的な治療法として期待されています。

- 根気強い二人三脚:慢性腸症の管理には、画一的な正解はありません。動物の個体差を考慮し、獣医師と飼い主様が協力して、根気強く最適な治療法を探していくことが何よりも大切です。

この記事の情報が皆様のお役に立てられれば幸いです。

参考文献

- [1] Dupouy-Manescau, N.; Méric, T.; Sénécat, O.; Drut, A.; Valentin, S.; Leal, R.O.; Hernandez, J. Updating the Classification of Chronic Inflammatory Enteropathies in Dogs. Animals 2024, 14, 681. https://doi.org/10.3390/ani14050681

- [2] Rodrigues, S.D.; Mendoza, B.; Dias, M.J.; Santos, N.S.; Hebert, M.; Bettin, E.; Signorelli, F.; Procoli, F.; Hernandez, J.; Leal, R.O. Association of Diet With Treatment Response in Dogs With Chronic Enteropathy: A Retrospective Multicenter Study. Journal of Veterinary Internal Medicine 2025. (※本記事作成時の参照論文情報に基づく)